「下館一高って何点とれば受かるの?」

「倍率ってどのくらい?」

今回は下館一高の偏差値、倍率、合格点と内申点の目安を解説します。

志望校の選定や合格の可能性を知りたい時に参考にしてください。

それではいきましょう!

下館一高の偏差値と倍率

下館一高の偏差値(模試別)

| 模試名 | 普通科の偏差値 |

|---|---|

| 茨統(茨城統一テスト協会) | 61 |

| オープン模試(茨進) | 53 |

茨城県内で人気の模試2つの偏差値を紹介します。

茨城統一模試(通称「茨統」)は県内で最も受験者が多いため、判定が正確な模試として有名です。

オープン模試は茨進が主催する模試で、茨統よりも難度が少し低めなので茨統よりも偏差値が低く出ています。

下館一高の偏差値61(茨統)は、高い基礎力を要するレベルです。

基礎力アップには全単元の網羅が必須なので、短時間で周回できる参考書を選びましょう。

おすすめの参考書を下の記事で紹介していますから、ぜひ読んでください!

下館一高と近隣校の偏差値比較

下館一高と近隣の高校の偏差値を比較してみましょう。表は全てA判定(合格率80%以上)の偏差値です。

| 高校名 | 茨統の偏差値 | オープン模試の偏差値 |

|---|---|---|

| 水戸第一 | 72 | 70 |

| 緑岡 | 68 | 62 |

| 水戸第二 | 65 | 58 |

| 下妻第一 | 65 | 58 |

| 水海道第一 | 63 | 59 |

| 水戸桜ノ牧 | 62 | 54 |

| 下館第一 | 61 | 53 |

| 水戸商業 | 58 | 53 |

| 水戸第三 | 58 | 51 |

| 下館第二 | 54 | 46 |

| 下館工業 | 48 | 39 |

下館一高よりも偏差値が高い学校に進もうと思うと、遠い高校しか選択肢がありません。

電車で片道1時間を許容できるなら、下妻一高や水戸一高、私立では水城や茨城高校が選択肢に挙がるでしょう。

緑岡高校も魅力的ですが、水戸駅から遠いのが通学の難点ですね。

一方で下館一高に届かない子は下館二高が手堅いです。

水戸一高、下妻一高の偏差値と合格点は次の記事をご覧ください。

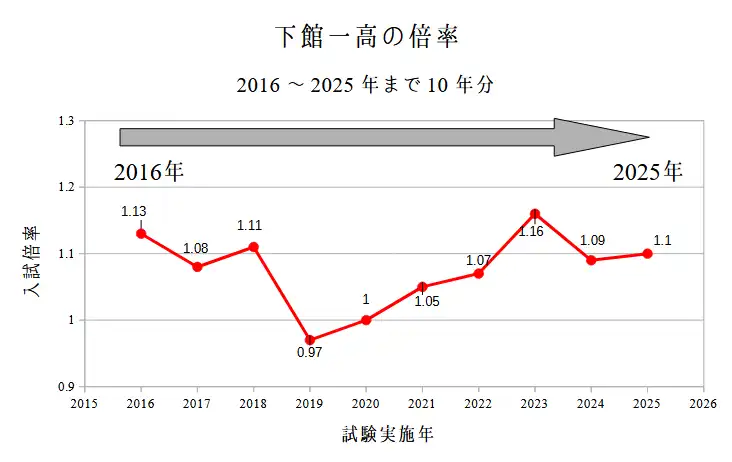

下館一高の入試倍率 10年分(共通+特色)

| 試験実施年 | 倍率 | 定員 |

|---|---|---|

| 2025年 | 1.10 | 200 |

| 2024年 | 1.09 | 200 |

| 2023年 | 1.16 | 201 |

| 2022年 | 1.07 | 240 |

| 2021年 | 1.05 | 240 |

| 2020年 | 1.00 | 240 |

| 2019年 | 0.97 | 280 |

| 2018年 | 1.11 | 280 |

| 2017年 | 1.08 | 280 |

| 2016年 | 1.13 | 280 |

茨城県教育委員会の公式資料に基づいて紹介しています。

附属中学の設立に伴って定員が減少し、現在の定員は200人です。

最後に定員が減少した2023年の1.16倍が10年間で最大となりました。

概ね1.1倍前後で推移しています。

2019年では定員割れが起きましたが受験者のうち4人が足切りされました。

定員割れでも不合格になり得ますので安心はできません。

2026年も1.1倍前後になる予想です

下館一高の特色選抜について

下館一高の特色では次の点数割合で選抜されます。

| 学力検査 | 調査書 | 面接 | 合計 |

|---|---|---|---|

| 500 | 250 | 100 | 850 |

応募条件は下館一高の公式サイトでご確認ください。

定員は10名と少ないので倍率が高く、2025年入試では1.8倍でした。

| 試験実施年 | 倍率 | 定員 |

|---|---|---|

| 2025年 | 1.80 | 10 |

| 2024年 | 1.00 | 10 |

| 2023年 | 1.50 | 10 |

| 2022年 | 1.17 | 12 |

| 2021年 | 1.42 | 12 |

| 2020年 | 1.00 | 12 |

| 2019年 | 0.79 | 14 |

| 2018年 | 0.86 | 14 |

| 2017年 | 0.86 | 14 |

| 2016年 | 1.00 | 14 |

下館一高の合格に必要な当日点と内申点

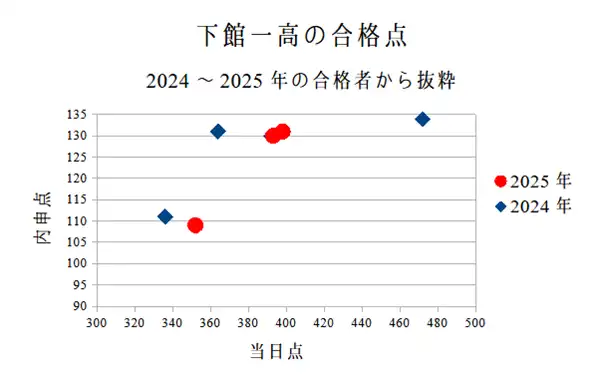

ベネッセが公開している合格者の情報などから、2024年と2025年入試の合格者の点数を集計しました。

点数マップだけでなく、日立エリアの塾が推測するボーダー予想も参考にしながら合格点を解説します。

当日点と内申点のボーダーライン

当日点は320点、内申点は100点が合格点の目安です(2025年入試のA群ボーダー)

受験者同士が情報を交換している高校受験ナビでは、2024年以前では350点とれば安全圏と言われていました。

しかし2025年入試の大幅な難化の影響により、ボーダーラインは30点ほど下がったと推測しています。

内申点のボーダー推測では、ワンランク上の下妻一高のデータも参照しました。

妻一では合格者全体の内申点の平均値は110前後だと言われていますから、下館一高にA群で合格するには100点もあれば十分です。

下館一高に合格するための勉強法

「300点でもキツイのに320点もいるの?」

っていう人は、そもそも基礎力を上げるための勉強方法が間違っているかもしれません。

次の2つを意識して勉強していますか?

やることは多いし時間もかかります。

それに正しい方法で勉強することって、実はとても難しいです。

「頑張って勉強してるのに、なかなか成績があがらない」

という状況になっていませんか?

どうすれば成績を上げることができるか、正しい勉強法について次の記事でまとめているので、ぜひご参考下さい。

下館一高に上位で合格するためのポイント3つ

下館一高では東京科学大や筑波大、早慶に現役合格する人もいます。

難関志向が強い生徒が多いと言えるでしょう。

しかし私立では日東駒専、国立大では茨城大学がボリュームゾーンです。

学年トップレベルでなければ、希望する進路につくことが難しいでしょう。

だから難関大を目指すなら、上位で合格しなければいけません

上位で合格するためのポイントを紹介しましょう。

①最低でも350以上を目指す

「正直350点なんてかなり厳しい」

って人は、ふだん使っている参考書を見直しましょう。

1教科70点は決して高い数字じゃありません。

基礎をしっかり固めて、実戦力を高めればわりとすぐに到達できるレベルです。

本番で350点を目指すためのおすすめの参考書を次の記事で紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

上の記事では紹介していませんが、「分野別過去問」も受験生の必携本です。

全国の公立高校で出た過去問を分野別に並べているので、弱点対策にこれ以上なくうってつけなんですよ。

しっかりやりこめば400点も目指せますよ

②過去問研究をしっかりやる

過去問研究はめちゃくちゃ大事です。

なぜなら実際の時間配分や、長時間の集中力の持続に慣れるには過去問研究なしではできません。

でもだらだらと過去問を解いても効果は無いので、次の3点に意識しましょう。

過去問を解くときには必ず時間を計ってやりましょう。

効率の高い過去問の勉強方法について、次の記事でもっと詳しく解説しています。

あわせてお読みください!

③個別指導に通うならオンライン塾にする

下館エリアは開倫塾やセナミ学院といった地域トップレベルの進学塾があるので、集団授業なら選択肢が多いです。

一方で下館エリアの個別指導でおすすめできる塾はありません。

なぜなら近隣の大学生のレベルが幅広いからです。

集団と違って個別指導は大学生に教えてもらうので、近隣の大学生のレベルで授業の質が左右しやすいんですよ。

下館エリアから近い有名大学といえば自治医大ですよね?

でも下館エリアは偏差値37.5(河合塾しらべ)の白鴎大生が圧倒的に多いんですよ。

なぜなら自治医大の学生は全国からあつまるので大学近辺での一人暮らし率が高く、学生数は700人ちょっとしかいません。

一方で白鴎大は宅通率が高い上に学生数は4400人以上います。

つまり下館エリアで対面の個別指導塾はほぼ白鴎大生が先生になります

偏差値37.5の学生でもいいから対面にこだわりたいっていうなら止めませんが、東大生に教えてもらえるオンライン塾の方がダントツでおすすめです。

効率の良い勉強のプロに教えてもらえるので、早く成績を上げるコツを教えてもらえます。

東大生が教えるオンライン塾については次の記事で詳しく紹介していますから、ぜひご参考下さい。

「いやぁでもやっぱり学生は信用ならんな」

って人は、プロでも対面より安くマンツーマンで教えてもらうことができます。

プロ講師のオンライン塾については次の記事で詳しく紹介していますから、合わせてお読みください。

下館一高の偏差値と合格ラインまとめ

下館一高に合格するには着実な基礎力の積み上げが求められます。

ライバルよりも多くの苦手単元を克服することで、合格にグっと近づくでしょう。

350点に届かない子は次の記事で紹介する参考書の周回が効果的です。

弱点の発見と克服をひたすら繰り返すことが合格の秘訣です

今回は下館一高の偏差値や合格点をテーマに解説しましたが、進学実績に関しては下の記事でまとめています。

あわせてお読みください。