茨城県の公立高校の一般入試では、A群とB群の二つの選抜方法によって合格者が決まります。それぞれの特徴を理解することが、合格への近道です。

都道府県によって選抜方法が変わります。これは茨城県の公立高校で実施される一般入学者選抜の方法を分かりやすくまとめた記事です。

茨城県公立高校の入試における選抜方法の解説

茨城県公立高校入試では、定員以上の応募があった場合、内申点、学力検査の合計点数、そして調査書の評価の3つで合否を判定します。

定員割れが発生した場合は、内申点、学力検査、調査書の内容がどうであれ、原則合格となります。しかし極度の不登校など余程の理由があった場合は、定員割れでも不合格が発生するケースも残念ながら存在します。

さて、内申点とは成績表の評定から算出される点数で、茨城県では中1から中3までの9教科の成績を均等に評価するため、内申点は135点満点です。

学力検査は英数国社理の5教科で各々100点満点、全教科合計で500点満点です。

調査書の評価方法は以下の記事にまとめていますので、不安な方はご一読ください。

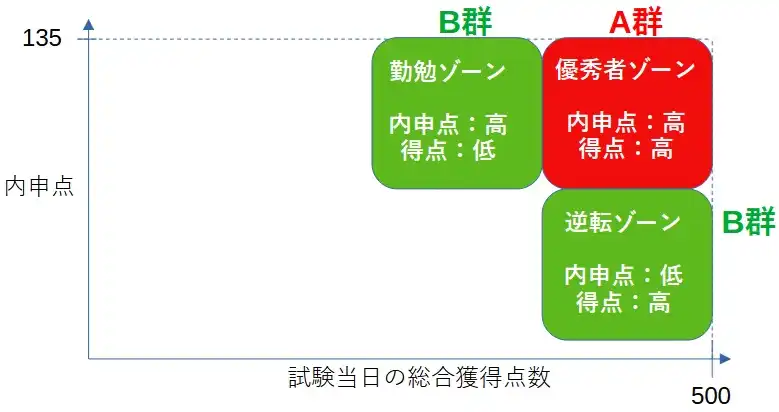

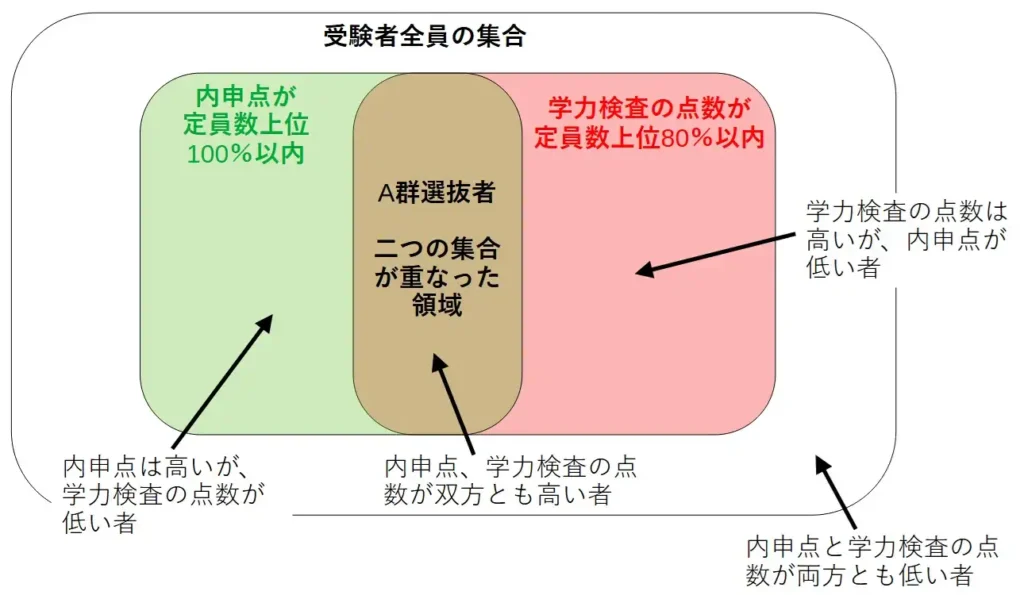

さて、内申点、学力検査の点数の両方とも高い人達(仮に「優秀者」と呼びましょう)は当然合格します。この優秀者ゾーンで合格する受験者を、茨城県ではA群と呼びます。

A群は抜粋基準が明確に規定されており、一般的に内申点と学力検査のみで合否が決まります。調査書に記載される内申点以外の記載は合否に影響ありません。

定員に占めるA群の抜粋者の人数は、最大でも定員の80%と上限が決まっています。残り20%がB群として抜粋されます。

一方で、試験当日の点数は低いものの、勤勉で内申点が高い受験生もいます。

逆に3年間の成績は低いけれども、逆転を目指して頑張って学力を上げて学力検査で高得点を取る受験生もいます。

図に示した優秀者ゾーンの学生しか採らないのであれば、勤勉ゾーンや逆転ゾーンに居る学生は頑張ったのに報われない結果になってしまいます。

どちらもある程度は救いましょうということで、勤勉ゾーン、逆転ゾーンの受験者をB群として選抜します。

では具体的にA群とB群はどのような基準で合格が判定されるのでしょうか。もうすこし詳しく見ていきましょう。

茨城県公立高校入試におけるA群の選抜方法

令和6年度の公式資料では、A群は以下の基準で選抜されます。

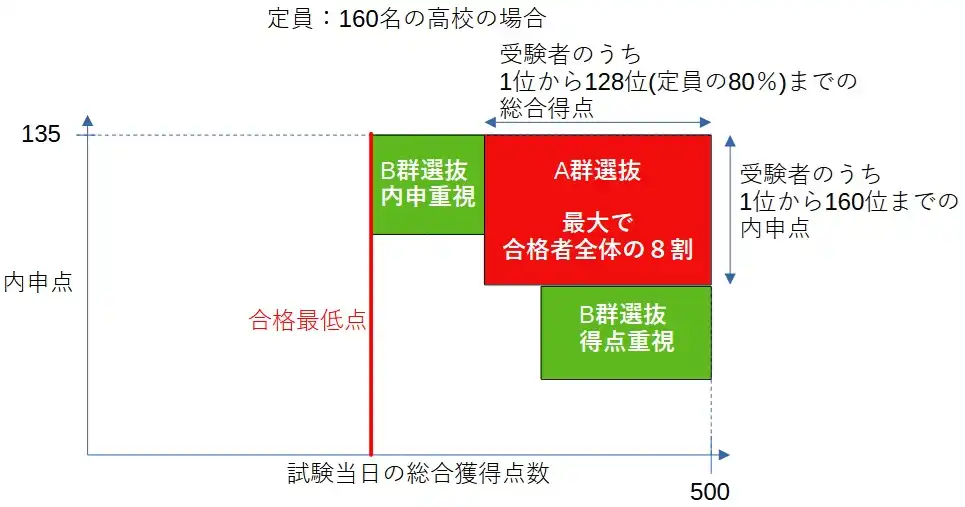

例えば定員160名の高校の場合、共通試験の点数では1位から128位までの点数であること。さらに内申点では、1位から160位以内であることがA群に選抜される条件です。

どれだけ多くても、最大で定員の80%までしかA群で選抜されません。

しかし実際にA群で選抜される人数は、定員の80%未満になります。

なぜなら内申点の基準を満たしていても、学力検査の基準を満たしていない受験生もいるからです。

同様に、学力検査の基準をクリアしていても、内申点の基準を満たしていない受験生もいるからです。

このように、片方の基準を満たしていても、もう片方の基準を満たしていない受験者が存在するため、A群の選抜者が定員80%を占めることは稀です。

次の図をご覧いただけると分かりやすいと思います。

A群で選抜される人数の割合は、受験する高校の倍率と相関関係があります。

一般的に倍率が高くなればなるほど、A群で抜粋される人数割合は減少します。

そして倍率が1に近づくほどA群で抜粋される人数割合は最大数の80%に近づきます。

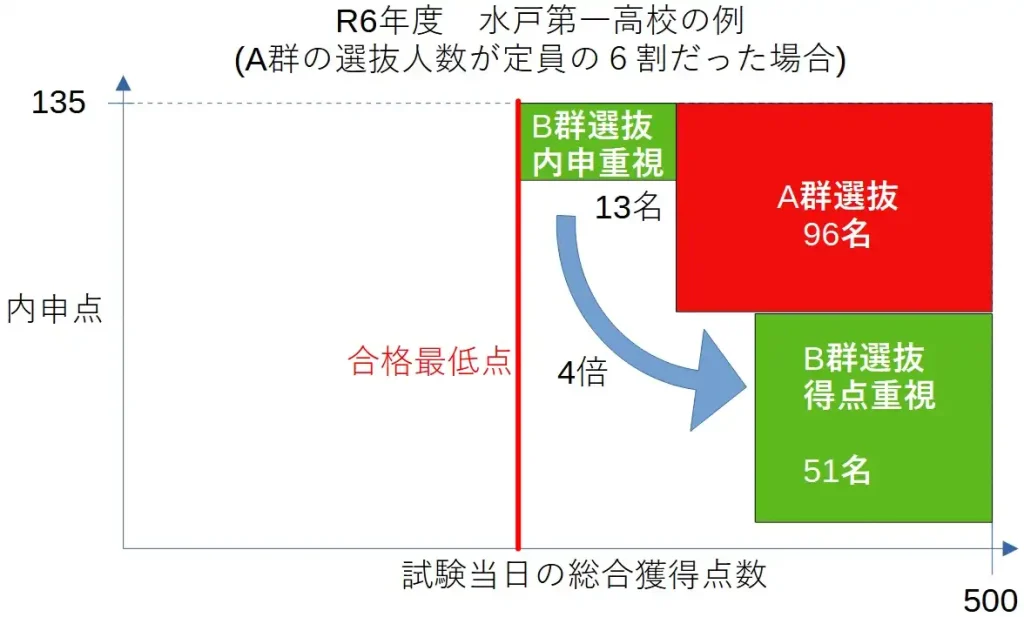

筆者の想定ですが、A群の選抜者は、定員の概ね6割前後、多くても7割程度と考えて良いでしょう。

茨城県公立高校入試におけるB群の選抜方法

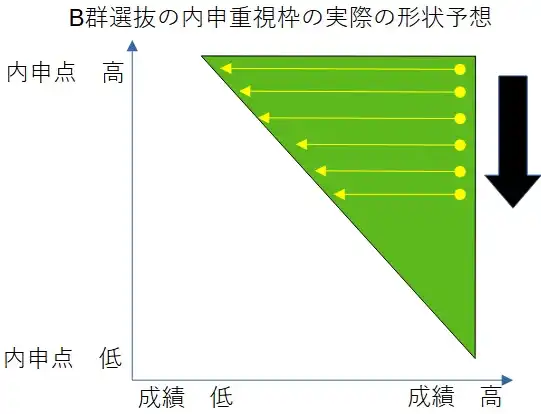

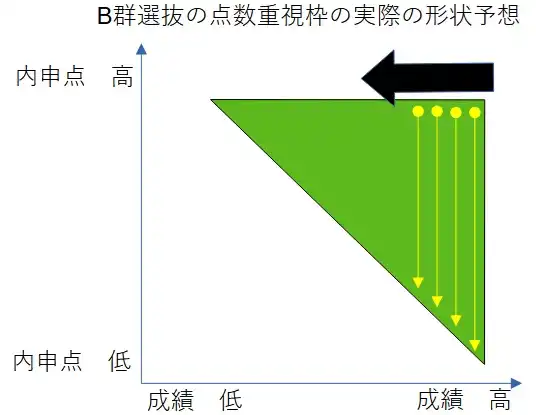

B群では勤勉ゾーンの学生と逆転ゾーンの学生を選抜します。勤勉ゾーンは内申重視、逆転ゾーンは学力検査の点数重視で選抜します。

各ゾーンで選抜基準が異なるので、内申重視で選抜する人数と学力検査の点数重視で選抜する人数の比率は学校毎に定められています。この比率は公表されています。

例えば水戸一高の場合、2024年度の入試では定員数160名、B群で選抜する枠の人数の比率は内申重視:学力検査重視=2:8でした。

仮にA群で定員の6割が決まった場合、内申重視でB群に選抜される学生は13名、共通試験の点数重視でB群に選抜される学生は51名となります。

B群選抜を目指すときの注意点

内申重視枠でも学力検査の点数が考慮される

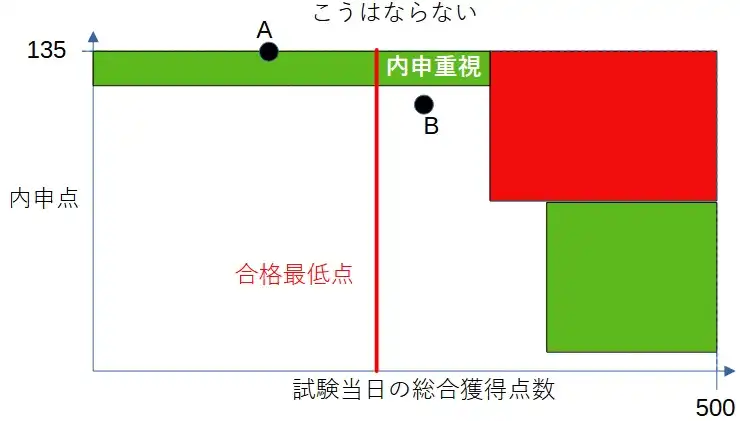

内申重視のB群選抜を狙う場合、例えばオール5を取っていれば試験結果がどうであれ選抜されるのでしょうか。

教育委員会の資料では、「内申重視で選抜する」と記載されていますが、抜粋方法の詳細については定めていません。

つまり、「内申重視で選抜する際は、学力検査の結果は考慮しない」とは書かれていません。

実際には内申重視枠でも学力検査の点数が考慮されます。

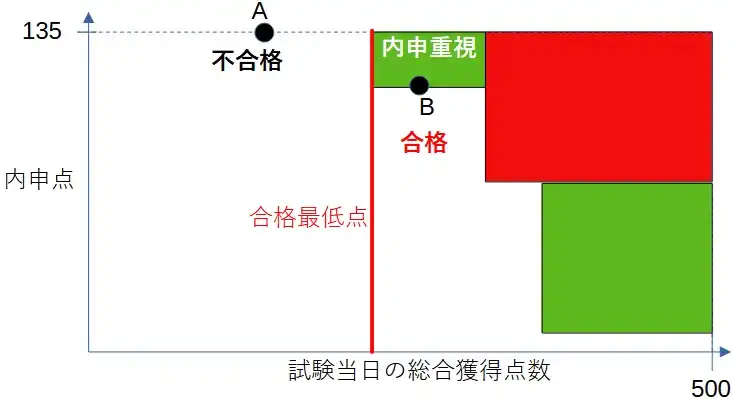

上の図で例えるならば、点Aと点Bでは点Aの方が内申点が高いですが、学力検査の点数は点Bの方が高いため、点Aは不合格になります。

2024年の水戸一高の合格者の内申点および学力検査の点数を独自調査しました。

オール5でも落とされている人が居る一方で、オール5に満たないながらもB群選抜で合格していると思われる人が居ました。

従って、あくまでも内申は重視するけれども、受験する学校の裁量によって試験結果も考慮されるということに注意してください。

この根拠は当サイトが独自で実施した水戸一高の合否調査結果です。調査結果が知りたい方は下の記事をお読みいただけると、より理解が深まります。

内申重視枠の選抜のされ方

僕は受かったけど、友達は僕よりも学力検査の点数が高かったのに落とされてしまった。なんで?

合格最低点は内申点によって異なるからだよ。

高校によって試験結果をどのように考慮するか異なりますので、図に示した三角形よりも傾斜の緩急が異なるかもしれませんし、完全な三角形ではない場合もありえます。あくまでも参考としてください。

自分は不合格だったのに、自分よりも学力検査の点数が低い人が受かっているという話はよく聞きますが、これがその理由になります。

つまり、内申点によって合格最低点が左右されます。内申点が高いと、学力検査の点数が低くても受かる場合があります。

学力検査重視枠での合格を目指す際の注意点

学力検査重視枠を目指す場合、内申点も考慮されます。

筆者が行った調査では、近年ではありませんが学力検査で465点を取っていても水戸第一高校に落とされた受験生も居ました。その方は不登校気味で、3年間通して7割程度の出席数しかなく、内申点が著しく低かったのです。

つまり、ある程度の内申点も重要ということを忘れないようにしましょう。

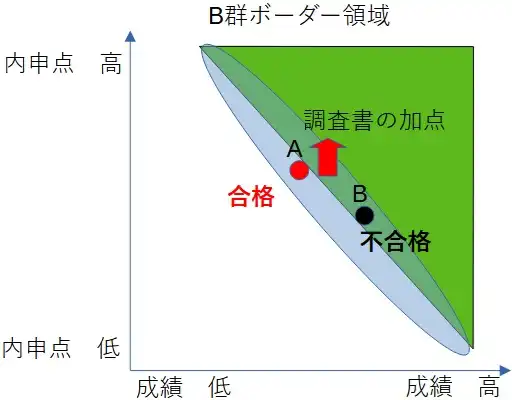

調査書の評価によって合否が分かれる場合について

これまでに示した筆者予想に基づくと、B群の選抜領域はおおむね三角形型になると想定しています。

つまり図示した傾斜が合否が分かれるボーダーラインになります。ほとんどの場合はボーダーラインを超えていれば合格となります。

ただボーダーライン付近は、ラインから右なら合格、左なら不合格という単純なものではありません。

同じような能力ならば、より良い生徒を取ろうということで調査書の加点が考慮されます。

例えば図のA君は、生徒会長をしていて、部活でも県大会優勝など優秀な成績を残し、英検2級を所持しているとしましょう。これらは全て加点要素となります。一方でB君は部活や生徒会に所属した経歴は無く、加点される内容はありません。

内申点は評価基準が教育委員会によって明確に定められていますが、その他調査書の情報については評価方法が規定されていません。つまり高校の裁量によって、これらの加点が行われます。

この場合、例えA君がボーダーラインを下回っていたとしても合格となり、ボーダーラインぎりぎりにいたB君がA君の代わりに不合格になるケースもあるのです。

志望校に合格するためには

合格最低点の予想情報は近隣の塾などで出回りますが、これまで紹介した通り、合格最低点を目指したところでよほど内申点が高くない限りは受かりません。

内申点が低い場合も同様に、学力検査の点数が相応に高くなければ受かりません。

まずはA群で選抜されることを目指して、内申点、学力検査の対策を行いましょう。

このブログでは、倍率が高い高校に絞って試験での目標点数や、内申点の情報を今後発信していく予定です。より一層読者のお役にたてるように頑張りますが、もし気になったことがあればコメントでお知らせください。