入試の難易度って毎年どう変わってるの?

入試の難度によっても志望校の合格点って変わるよね?

模試の結果を参考にして志望校を決めてるんだけど、結構変わるのかな・・・

変化の傾向を把握することは、とても重要な要素ですね。

それぞれの教科単体で見ると、近年は傾向が毎年のように変わってきています。

具体的に言えば、2021年以前と2022年以降では大きく傾向が変わっていて、筆記問題の数や出題傾向が大幅に易しくなる方向に変化しました。詳細はこの後で説明します。

試験が易しくなれば合格点は高くなり、難しくなれば合格点は低くなります。

模試の結果などから志望校を決めている方も多いと思いますが、模試の傾向と実際の試験の難度が大きく開いていると困りますよね。

今回は5教科の合計得点について、その得点分布や平均点の変化から、近年の入試の傾向について説明します。

茨城県高校入試の近年の傾向

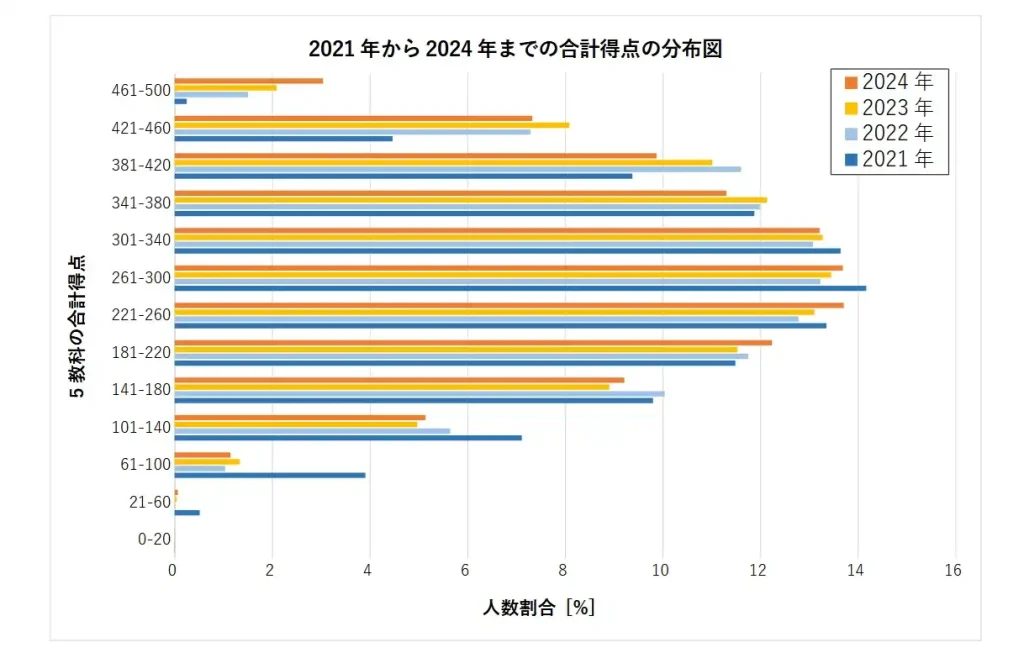

まずは直近4年でどのように点数分布が変わったか紹介します。

これは茨城県教育委員会が毎年5月ごろに公表する、その年の試験結果をまとめた資料に基づいて点数分布を年度別にグラフ化したものです。

380点以降に注目すると、2021年は極端に人数割合が低く、2022年から2024年はほぼ同じ人数割合になっています。

一方で、140点以下の低い点数域を見ると、2021年の人数割合が突出しています。

もっと分かりやすく難易度の変化を追うために、標準偏差と平均値の変化を見ていきましょう。

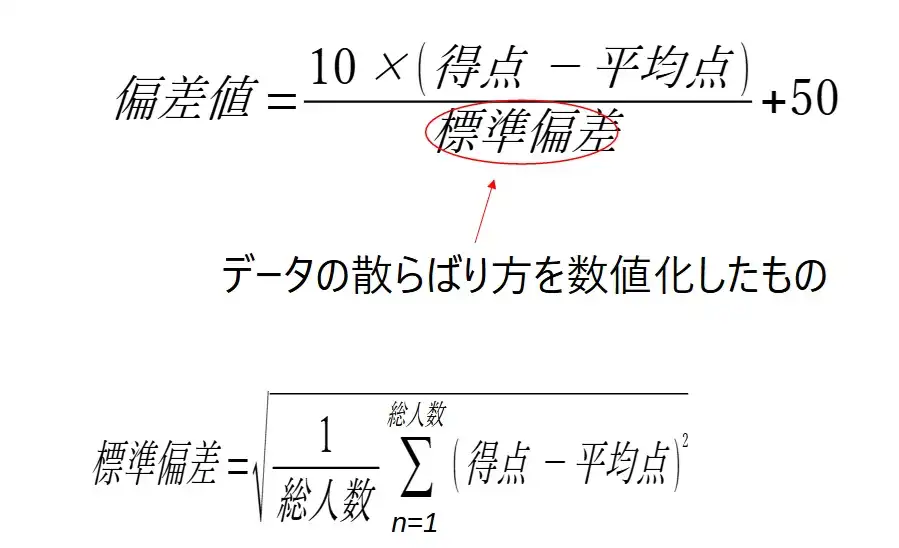

「標準偏差」は聞き覚えが無いかもしれませんが、データの散らばり具合を数値化したもので、下の図の様に算出されるものです。

茨城県高校入試の難易度の変化と傾向

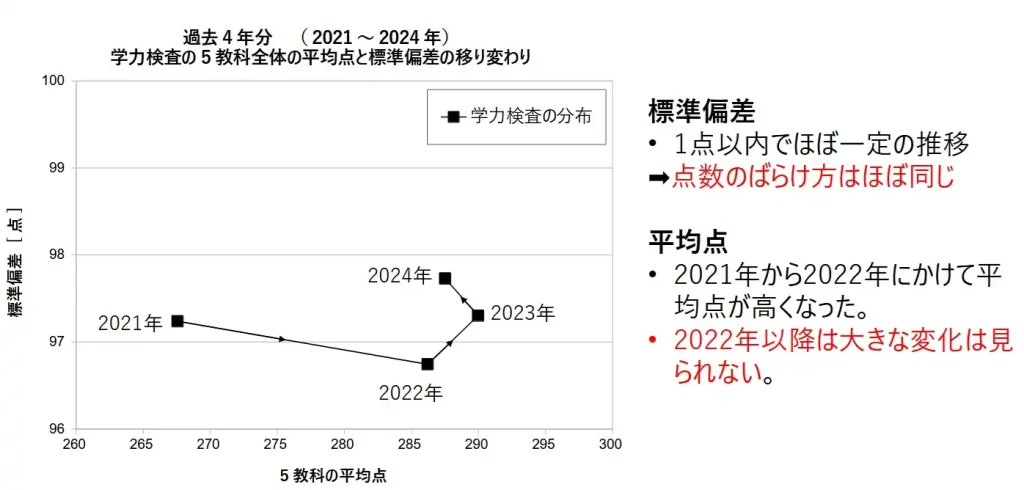

平均点と標準偏差の推移

受験者の点数分布のばらけかた、つまり標準偏差は過去4年間でほぼ変わっていません。

平均点は2022、2023、2024年は5点以内で上下していますが、2021年は直近3年よりも20点程度も下回っています。

これは2021年に大規模な採点ミスが発覚したため、再発防止として記述回答の問題を削減したことにより難易度が大幅に易しくなったことが原因です。

採点ミスは一時期ニュースになっていたため覚えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

78校で988件の採点ミスが発覚し、採点担当やその上司など、関係者1155人が罰せられました。うち197名は懲戒処分となっています。茨城県の高校入試業界で、正に激震が走った事件でした。

2021年以前の茨城県高校入試では、他府県と比較して記述問題が多い傾向にありました。また、回答方法が画一されていない問題も多く、採点者の判断任せな部分も多かったことが採点ミスへと繋がったと考えられています。

2022年では記述問題が殆ど消えたため、例えば国語では1000名以上の満点者が出るなど異例の事態となりましたが、その後徐々に記述問題が復活して現在に至ります。

試験の難易度を数値化する方法

難易度を数値化するためにはどのように考えればよいでしょうか。

試験の難易度の推移を紹介する前に、試験難易度を数値化する方法について解説します。

入試では基本的に成績順に合否が決まるので、志望校に合った偏差値を取ることが重要な課題です。

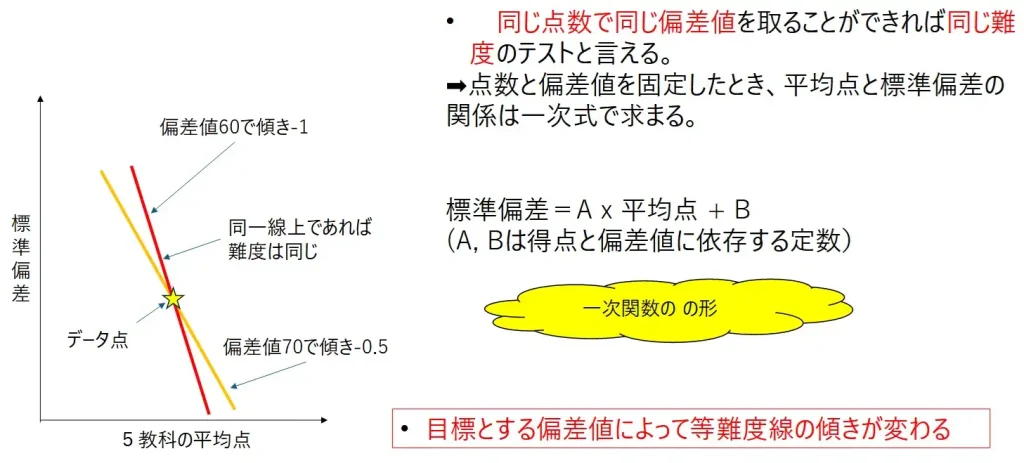

同じ点数を取れば同じ偏差値になる試験は、同じ難度と言って良いでしょう。

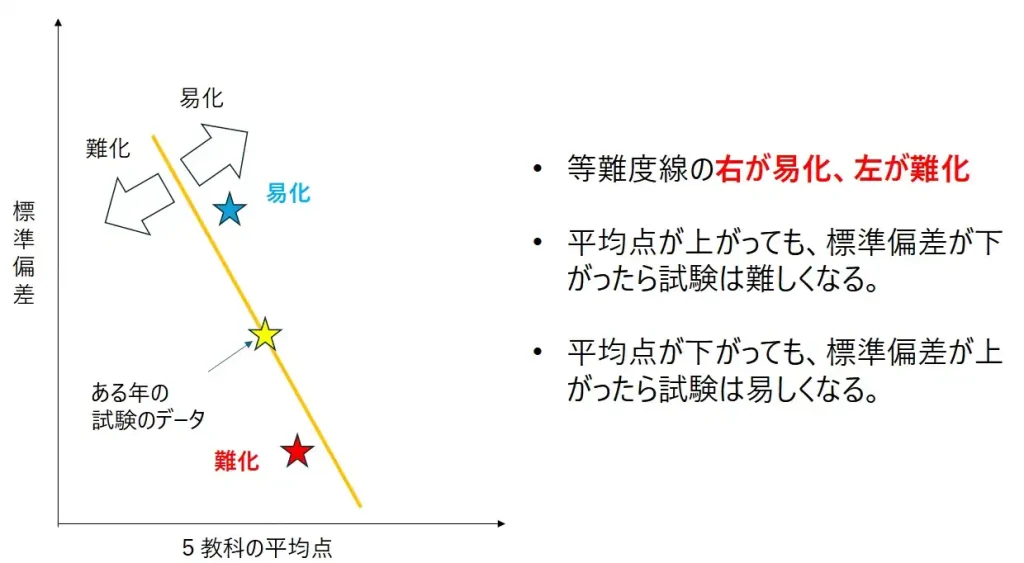

そこで、点数と偏差値が一定となるような、標準偏差と平均点の条件を示した等難度線というものを考えました。

標準偏差は平均点の一次関数になるので、等難度線は直線になります。

しかし、目標とする偏差値によって等難度線の傾きは変わります。

同じ偏差値の等難度線同士の距離を測定することで、難度変化を正確に認識することができます。

試験の難易度って平均点の上下だけできまるんじゃないの?

標準偏差も考慮しなければ、難易度を正確に数値化することはできないんだ。

平均点が上がっても難化する場合がある例を示しましょう。

平均点が高くなる場合、全体的に点が取りやすくなるので試験は易しくなりますよね。

つまり、等難度線の右側が易化傾向、左側が難化傾向です。

平均点が上がっても、等難度線より左側であれば難化傾向となり、より低い点数で同じ偏差値になります。

逆に平均点が下がっても、等難度線より右側であれば易化傾向となり、より高い点数を取らなければ同じ偏差値にはなりません。

これが標準偏差を考慮した等難度線の考え方です。

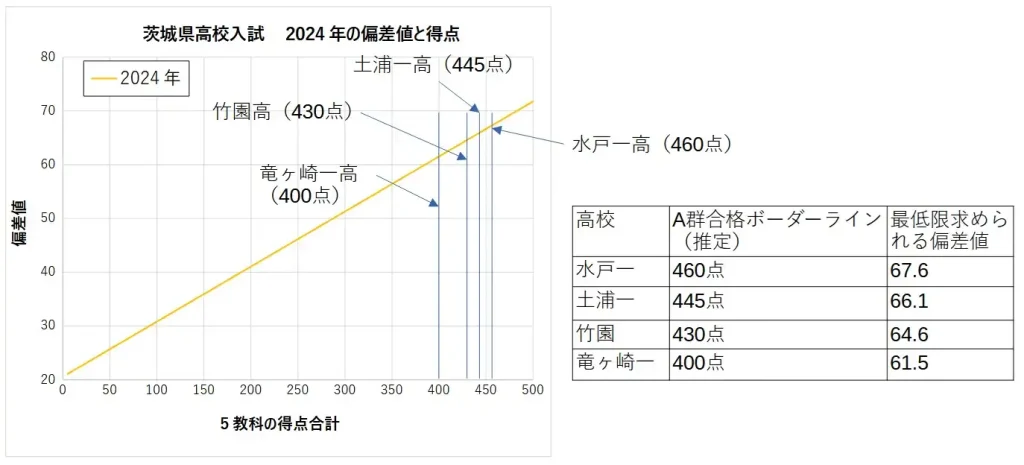

目標にしたい偏差値の一例(難関高校4校抜粋)

偏差値によって等難度線が変わる事は上で説明しましたが、志望校を目指すにあたって、どの偏差値を目標にすれば良いのでしょうか。

目標とすべき偏差値の一例を紹介しましょう。

| 高校 | A群合格点(推定) | 合格点に対応する偏差値 |

| 水戸一高 | 460 | 67.6 |

| 土浦一高 | 445 | 66.1 |

| 竹園 | 430 | 64.6 |

| 竜ヶ崎一高 | 400 | 61.5 |

このブログでは、いくつかの高校でA群合格のボーダーラインを推定しています。

2024年の試験結果から、点数と偏差値の関係性、そしてA群合格の推定ボーダーラインは上図のようになります。

各々の高校のボーダーラインについては下の記事をご参照ください。

ここで紹介している偏差値は、他サイトでよく見かける偏差値とは異なります。

他サイトで掲載されている偏差値は、模試の結果を反映したものが多いです。

この偏差値表は2024年度の学力検査の結果から推定した、各高校の合格点に基づいた偏差値です。

平たく言えば、算出する元のデータが違うから他のサイトでよく見る数字とは異なるということです。

茨城県高校入試の近年の試験難易度の変化

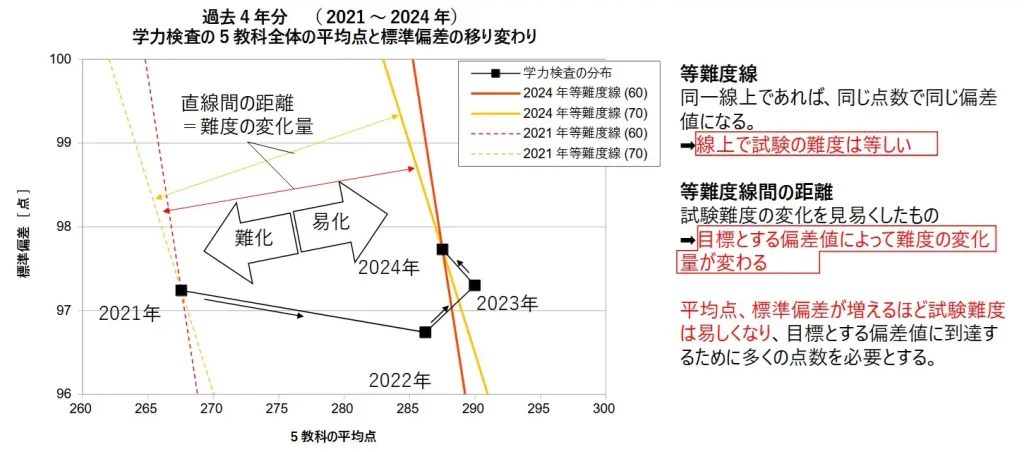

等難度線同士の距離をわかりやすく描写するために、2021年と2024年の点に等難度線を引きました。

図中の黄線が、目標偏差値が70の等難度線、赤線は目標偏差値が60の等難度線です。

2022年、2023年、2024年で難易度はほぼ変化していないことが分かります。

それでは具体的に何点とれば偏差値60または偏差値70に到達するのでしょうか。

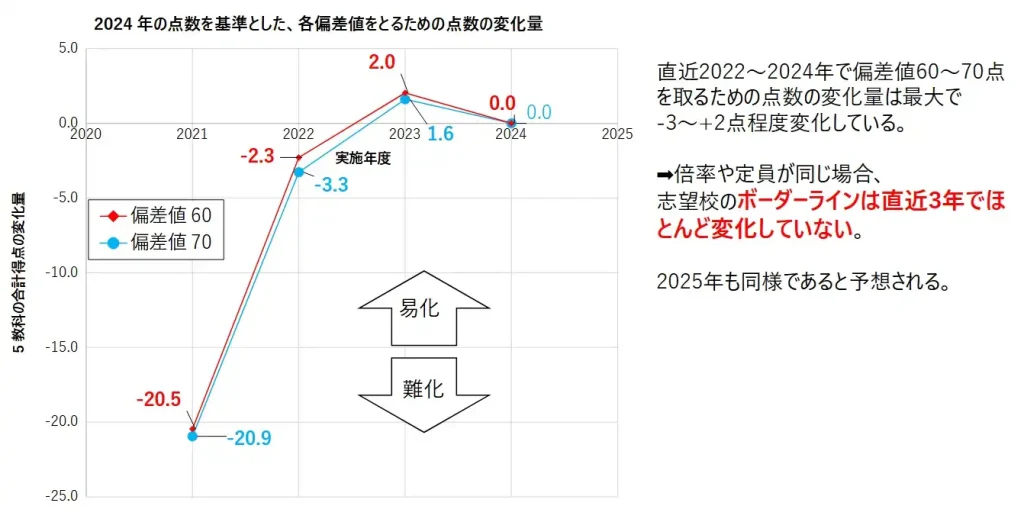

図中の赤線が偏差値60、青線が偏差値70を得るための5教科合計得点の推移を示しています。

目標となる偏差値をとるための点数は、先ほど紹介した等難度線間の距離に比例して変化します。

では具体的に合格点は何点上下しているのでしょうか。さらに分かりやすく紹介しましょう。

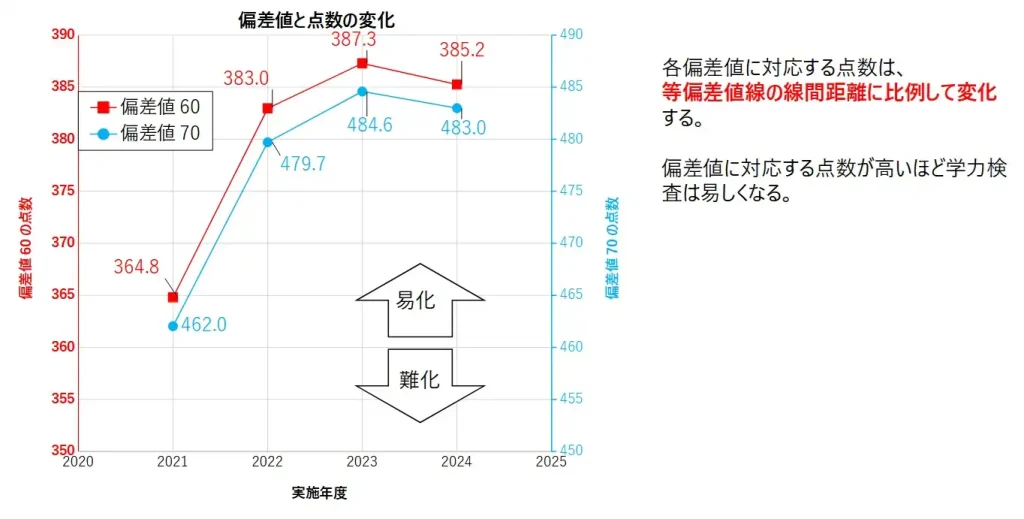

同じ偏差値をとるための点数の変化

2024年を基準点として、偏差値60、偏差値70をとるための点数の変化値を各年度でプロットしました。

志望校の募集定員、倍率が前年と比べて変化していない場合、合格点は2024年を基準としてこのように変化します。

2022年以降、採点ミス対策が施されて以降で同じ偏差値をとるための点数の変化はほぼ無く、-3~+2点程度を推移していることが分かります。

各教科の出題傾向も2021年から2022年に大きく変わった時から比較して安定してきたため、今後もしばらくは大きな変化は無いと予想します。

茨城県公立高校入試|難易度とボーダーラインの変化まとめ

試験問題の大幅改定があった2022年以降は、総合的な難易度はあまり変わりません。

志望校の倍率と定員が2022~2024年と同じであれば、今後もしばらくは大きく変化することは無いと考えられます。

実際のケースでは倍率は変化し、附属中学校の併設を経て募集定員の減少が発生している高校もあります。ここで紹介したケースは一般論として捉えていただき、志望校個々のケースにあわせて総合的に判断してください。

それでは陰ながら皆様のご検討を祈っています!(・ω・)ノシ